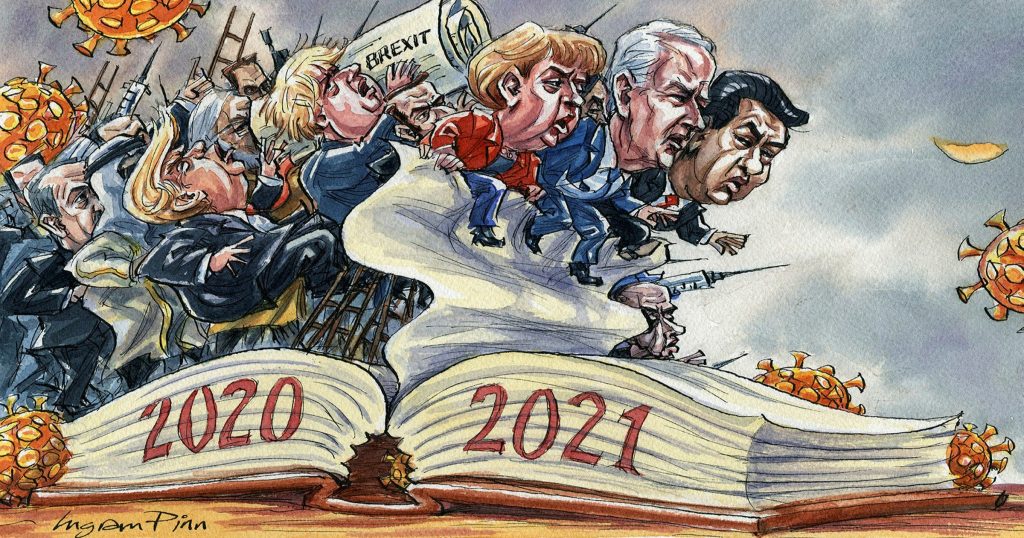

El abandono desordenado y caótico por parte de Estados Unidos y sus aliados atlánticos de Afganistán marca el fin de una etapa en la historia de la humanidad signada por la intención de Washington de implantar un sistema internacional unipolar a partir de las acciones terroristas del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense. De la misma manera, este hecho es un colofón para la errada impronta internacional del presidente Joe Biden en sus ya evaluables primeros seis meses al frente del imperio.

Con este hecho se ha terminado de derrumbar el proyecto de George W. Bush y los neoconservadores de Estados Unidos para crear lo que denominaron el “Gran Medio Oriente”. Republicanos y demócratas se aferraron con similar fervor a la imposición de aquel mundo que emergía tras el “fin de la historia”. Como ya va siendo habitual, sus fuentes de inteligencia no fueron capaces de obtener información fidedigna sobre el terreno o, lo que es peor, fabricaron sus informes sobre la lógica de “falsos positivos”, que aseguraban la felicitación de los jefes, ascensos, prebendas y premios, pero que, al contrastarlos con los hechos, condujeron al fracaso.

Nuevamente la administración estadounidense, en este caso la de Joe Biden, fue sorprendida por los acontecimientos reales que se desarrollan al margen de Hollywood y las redes sociales. Los fantasmas vuelven a pulular por las almas y los espíritus de los estadounidenses, sobre todo de los más jóvenes que no habían nacido para observar la humillante derrota en Vietnam. Ahora tienen su propia derrota a gran escala que les hará preguntarse cuánto valió la pena.

Más de 3.000 soldados muertos, 20.000 heridos, centenares de mutilados y otro tanto de traumatizados por participar en una guerra que nunca entendieron, cuyo saldo le deja a las nuevas generaciones ―tal como viene siendo desde la guerra de Vietnam― el refugio en las drogas y para algunos el suicidio. Como es habitual, el propio presidente Biden se lamentó en primer lugar por el desperdicio de más de dos billones de dólares en 20 años de inútil guerra que deja al país en la misma situación -o incluso peor- que la que se encontraron en 2001.

¿Es válido responsabilizar enteramente a Joe Biden y su administración de lo ocurrido? o, ¿en realidad esto es el colofón de dos décadas de esfuerzo unipolar cuando el mundo comenzaba a marchar en dirección contraria? ¿Es real suponer que, por vía de la fuerza, Estados Unidos podrá seguir sosteniendo su hegemonía a ultranza? o, ¿deberá aceptar que las circunstancias lo están obligando a compartir su poder ante la certeza inevitable de su declive?

Esto último, con el perjuicio que significa para Estados Unidos el poder emergente de China que comienza a gravitar cada vez con mayor frecuencia en el análisis de los pensadores y en la cotidianidad de la vida de los ciudadanos del planeta. Éstas y otras interrogantes forman parte de las preguntas que cualquier persona se hace de cara a la visualización de un futuro que se torna incierto sobre todo para los pueblos de los países del sur. La pandemia ha venido a empeorar los males de miles de millones de ciudadanos y deja en evidencia las falencias y carencias ante problemas elementales que la sociedad capitalista no puede ni quiere resolver.

Una revisión de los hechos más recientes da cuenta de una realidad que golpea de forma apabullante a los que buscan explicación y salida a esta crisis de dimensiones aún insondables. Lo cierto es que un análisis de la vergonzosa huida de Occidente del país centroasiático no se puede circunscribir a lo que está ocurriendo o pueda ocurrir en él. Es necesario insertar tal dinámica en un espacio más amplio para tratar de dar respuestas en el escenario regional y global porque la evidencia más resaltante de los acontecimientos dan cuenta de un final tormentoso para el plan de creación del “Gran Medio Oriente”, cuyas repercusiones tendrán influencia en todo el planeta.

En lo inmediato, resulta muy difícil suponer que Estados Unidos logre sostener por mucho más tiempo su presencia en Irak y Siria. Así mismo, la guerra que mantiene su aliado Arabia Saudí en contra de Yemen pareciera tener los días contados. Igualmente, al estar Europa vinculada directamente a través de la OTAN a los planes de guerra de Estados Unidos en todo el mundo, se verá obligada a reconfigurar su lógica bélica injerencista en África y Asia Occidental. Por supuesto, las causas palestinas y saharaui en contra de la ocupación israelí y marroquí respectivamente cobrarán nuevos bríos.

En general, el dispositivo militar estadounidense en Asia Central, Asia Occidental y el norte de África ha sufrido un golpe mortal y deberá recomponerse a partir de otros criterios, buscando nuevos enemigos y estableciendo alianzas de nuevo tipo porque el territorio, al que arribaron con total impunidad en el año 2001, y su entorno ahora tiene una configuración política y geoestratégica totalmente distinta.

Esta aseveración viene dada sobre todo por la existencia de una Rusia fuerte y actuante en el escenario regional, muy diferente al país enclenque que recién asumía Vladimir Putin después de la desastrosa y entreguista gestión de Boris Yeltsin. Así mismo China, la otra gran potencia regional, ya no es aquel país marginal que luchaba por su sobrevivencia económica y por ganarse un puesto real entre los grandes poderes del planeta.

Precisamente cuatro meses antes de la invasión estadounidense, en junio de 2001, con visión futurista ambos países junto a Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán crearon la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) como instrumento conjunto para garantizar la seguridad regional ante las amenazas de terrorismo, separatismo y extremismo. Posteriormente, se han incorporado a la OCS Uzbekistán, India y Pakistán. De igual forma son observadores el propio Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia, de manera que todo el entorno regional de Afganistán está integrados bajo una lógica de seguridad que apenas daba sus primeros pasos cuando el presidente George W. Bush lanzara la operación “Libertad duradera” el 7 de octubre de 2001.

No es casualidad que algunos de los principales acontecimientos mundiales se estén desarrollando en estas regiones y que gradualmente se vaya manifestando un desplazamiento del mapa de los conflictos en dirección al este. El reto que China entraña para Estados Unidos ha obligado a entender que el Asia-Pacífico ocupará los primeros planos de interés estratégico, en tanto será el gran espacio territorial donde se desarrollarán las hostilidades por el control hegemónico global.

Ya en 1924 uno de los teóricos de la vertiente germana del pensamiento geopolítico, Karl Haushofer, en su obra Geopolítica del Pacífico había previsto que en el siglo XXI ese océano sería el centro político-económico del mundo. Este autor alemán pronosticaba que en un espacio entre Estados Unidos, China y Australia estaría la zona más dinámica del planeta. La historia le ha dado la razón.

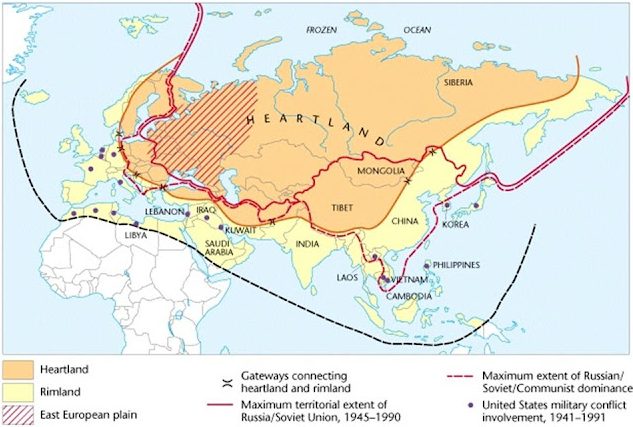

Por su parte, el geógrafo inglés Halford Mackinder había desarrollado la idea de que el mundo se subdivide en una isla mundial y una isla continental, cuyo “pivote geográfico”, heartland o corazón mundial era Asia Central y el este de Europa, conformado por el territorio que va desde el río Volga hasta el Yangtsé y desde el Himalaya hasta el océano Ártico. Este pivote estaría rodeado de dos grandes regiones (marginal creciente que incluye a Gran Bretaña y Japón e insular creciente que contiene a América del Norte, América del Sur y Oceanía). Dicho espacio es el que forma la isla mundial que estaría compuesta por Europa, Asia y África. Su teoría expone la idea de que quien domine el corazón mundial controlará a su vez la isla mundial, lo que le permitiría controlar el curso geopolítico global, sustentado en Eurasia. Por tanto, no fue casualidad que el presidente Obama haya sustentado la política exterior de Estados Unidos para el siglo XXI en el concepto de construcción del “pivote asiático”.

Asimismo, un teórico naval, Alfred Mahan, almirante de la armada de Estados Unidos y uno de los más importantes exponentes de la geopolítica de su país, sostuvo el principio de que “quien domine el mar, dominará el mundo”. Su pensamiento incorporaba la conjunción de las nociones de comercio marítimo, posesiones en ultramar y acceso privilegiado a mercados exteriores. Sobre esta propuesta se construyó el poderío naval estadounidense como garante de su proceso de expansión mundial.

A su vez, Nicholas Spykman, heredero de Mackinder, expuso que el equilibrio de poderes se podría garantizar si se construía el Rimland formado por Alemania, Japón y Gran Bretaña para balancear el poder de heartland configurado por el creciente poder que en ese momento exponía la Unión Soviética. Spykman también previó que China sería el contendor más importante de Estados Unidos a futuro, por lo que Japón debía aliarse a éste último con el fin de garantizar el equilibrio. Desde esta perspectiva, la reconfiguración obligada que tendrá que hacer Estados Unidos en su esquema de dominio no solo abarcará el ámbito regional. La derrota en Afganistán marcará nuevos derroteros para seguir llevando adelante su política imperial. En el ámbito regional, los acontecimientos en Afganistán hacen muy difícil suponer que Estados Unidos logre sostener por mucho más tiempo su presencia en Irak y Siria.

Ya desde comienzos del año pasado, el impacto del asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Irak cambió la perspectiva de la presencia estadounidense en la región. Los congresistas iraquíes votaron pedirle al gobierno que le dé fin al acuerdo de asistencia militar extranjera en suelo iraquí, un pacto que permite que operen más de 5.000 efectivos estadounidenses. La resolución señaló que: “el gobierno se compromete a revocar su petición de ayuda a la coalición internacional que está combatiendo el Estado Islámico, debido al fin de las operaciones militares en Irak y el logro de la victoria”. Existe una casi total unanimidad en relación a que Estados Unidos debe retirarse porque la noción de ocupación extranjera es inaceptable en el imaginario de los ciudadanos.

En este marco, durante la visita del primer ministro iraquí, Mustafá al Kadhimi, a Washington el pasado mes de julio, se anunció que todas las tropas de combate estadounidenses estarán fuera de Irak a fines de este año como parte de un Diálogo Estratégico en curso entre los dos países. El presidente Biden se ha visto obligado a asumir este nuevo fracaso de la política exterior de Estados Unidos intimando a las fuerzas armadas de su país a otra retirada después de dieciocho años de la invasión liderada por Estados Unidos. En este momento, Washington tiene unos 2.500 soldados regulares en suelo iraquí además de un número pequeño y no conocido de fuerzas de operaciones especiales. El problema de Estados Unidos es que sabe que al retirarse de Irak, se consolidará aún más la presencia de Irán, lo cual consagra que mucho más que una retirada, lo que en realidad se habrá producido es una derrota estratégica.

La situación económica interna ha llevado a que las últimas administraciones estadounidenses comprendan que no pueden seguir librando lo que el presidente Biden denominó “guerras eternas” en Medio Oriente. Así mismo, la dinámica global ha obligado a fijar la vista en otra dirección cuando se trata de dar conducción estratégica. Ésta es impulsada por su condición de potencia planetaria de primer orden, siendo el crecimiento de China el centro del interés y de las preocupación para el alto mando de las fuerzas armadas que ha definido a la potencia asiática como su verdadero enemigo, lo cual exige, de forma prioritaria, poner el acento en los eventos que ocurren en la región de Asia-Pacífico y en particular en el mar de China Meridional.

Un poco más al oeste, las fuerzas estadounidenses en Siria, que se encuentran ocupando una parte de su territorio sin la autorización de su gobierno legítimo y legal, han intensificado las acciones intervencionistas en la búsqueda de desestabilizar al país. En esa medida, han seguido enviando refuerzos a sus enclaves ilegales. No obstante, ocupar los más importantes yacimientos gasíferos y petrolíferos del país, causando una merma considerable para sus ingresos, la campaña del ejército sirio avanza hacia la total liberación del territorio nacional. En este marco y a pesar del rechazo de Estados Unidos y Occidente, el presidente Bashar Al-Assad ha logrado reelegirse en los comicios de mayo pasado.

En una visión más totalizante, a siete meses de la llegada de Joe Biden al poder y sin que su política hacia el Asia Occidental esté totalmente definida, se han podido detectar algunas pautas de su comportamiento para la región. En términos generales no parece haber grandes modificaciones, lo que recuerda que la política exterior de Estados Unidos es de carácter bipartidista, por lo cual no se ve alterada desde el punto de vista estratégico con la llegada de cada nueva administración a la Casa Blanca. En este sentido, pareciera que el gobierno de Joe Biden no se propone trastornar los criterios tradicionales de las relaciones de su país con la región, en especial los vínculos con el Estado sionista, país al que considera base fundamental para construir su dinámica geopolítica regional. Pero, siendo un tema siempre presente en el que se intercambian mutuas dependencias de interés nacional, da la impresión que tal política va a ser actualizada a la luz del déficit presupuestario que obliga a reducir recursos y tiempo de dedicación del Departamento de Estado para orientarla en dirección a Asia y en especial a China.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, lo dejó claramente establecido desde el mismo momento de su designación y posterior confirmación por parte del Senado, cuando se apresuró a afirmar que el centro de la política exterior de Estados Unidos estaría orientada a rebalancear estratégicamente su presencia en Asia dando de esa manera continuidad a la política de “pivote asiático” diseñada y puesta en práctica por el presidente Barack Obama a fin de fortalecer una activa participación de Estados Unidos en la Asociación Transpacífica y en otras acciones representativas del interés supremo que habría de tener esa región para el imperio, todo lo cual llevó a Obama a definir que el siglo XXI sería el siglo asiático de Estados Unidos.

Es conocido que la administración Biden generó expectativas en torno a que se iba a encauzar a una mejor y más intensiva utilización de la diplomacia a fin de evitar implicaciones negativas de la sobreactuación de Estados Unidos en los escenarios internacionales, priorizando ahora la diplomacia multilateral. En este contexto, se reduciría la presencia militar en la región que desde 2001 se ha caracterizado por un protagonismo superlativo, en esta medida, es que podría entenderse esta desordenada salida de Afganistán, una eventual de Irak y hasta la disminución –por lo menos en términos retóricos- de la ayuda a Araba Saudí en su intervención en Yemen que ha generado la mayor crisis humanitaria en el planeta.

Es así, y a pesar de que casi al mismo instante de su llegada a la Casa Blanca Biden anunció la revisión de las gigantescas exportaciones de armas para la monarquía wahabita, además de eliminar a los hutíes yemeníes de la lista de organizaciones terroristas, lo cierto es que su alianza con el régimen de Riad se ha mantenido incólume. Este conflicto ha manifestado un total fracaso para la alianza conducida por Riad toda vez que habiendo sido planificada para durar seis semanas, la confrontación ya lleva seis años, dejando casi 120 mil muertos, la mayoría de ellos entre la población civil.

Unos supuestos diálogos promovidos por Estados Unidos que en realidad se vislumbran como una rendición para los hutíes yemeníes no han hecho progreso alguno toda vez que Arabia Saudí pretende negociar desde una posición de fuerza que no tiene. Al contrario, los hutíes ejercen el control de la capital y de gran parte del territorio en el que vive el 80% de la población. Ello les permite llevar adelante una ofensiva contra la ciudad de Maarib, de gran importancia estratégica, así como ataques a la profundidad del territorio saudí causando graves daños a la infraestructura militar y energética del país sin que Estados Unidos haya podido hacer nada por evitarlo ante la incapacidad manifiesta del ejercito saudí y los miles de mercenarios contratados para participar en la guerra.

Públicamente, el gobierno estadounidense ha informado que, a pesar de tener plena convicción de la participación del heredero de la corona saudí Mohamed Bin Salman en el asesinato y descuartizamiento del periodista saudí Jamal Khasoggi en el consulado de su país en Estambul, no se tomaría ninguna medida contra el príncipe, en resguardo de los “superiores intereses de seguridad nacional” del país, manteniendo en los hechos la política Trump de aceptar cualquier desmán saudí en materia de derechos humanos.

Estados Unidos no puede obviar que la monarquía wahabita ha sido uno de sus principales aliados en la región, no solo por los vínculos estratégicos en materia energética, también como contraparte árabe confiable en el fantasmal conflicto árabe-israelí, así como un bastión fundamental de un liderazgo musulmán que se oponga a Irán. Biden sabe que el rey Salman está muy enfermo y anciano y más temprano que tarde tendrá que lidiar con el príncipe heredero. No obstante, Estados Unidos sigue con esmerado interés el proceso de maquillaje de la monarquía -adelantado por el príncipe- al que se ha visto obligado por la profunda crisis económica que aqueja al reino tras la baja de los precios del petróleo por un lado, y por el otro, por el desastre financiero –además de político y militar- que ha significado la intervención armada en Yemen.

Son esas y no otras las razones de la pusilánime política de Biden hacia la monarquía saudí. Es sabido que en los últimos años, el aumento de la producción petrolera nacional por vía del fracking ha hecho perder relevancia a la región para Estados Unidos en esta materia a pesar de los altos costos que tiene producir bajo esta modalidad, lo cual podría hacer suponer que esa política no podrá perdurar en el tiempo.

Por otro lado, las condiciones de la situación interna del país, signadas por la crisis económica y social originada por la pandemia, ha obligado al gobierno a dedicarse de forma prioritaria a buscar soluciones a tales conflictos poniendo en un segundo plano su involucramiento en la prevención de acciones terroristas, en el impedimento de la proliferación nuclear y en la consolidación de sus propios intereses estratégicos, comerciales y financieros en Asia Occidental con la misma intensidad que lo hicieron sus antecesores.

De otra parte, Occidente en general y Estados Unidos en particular no pueden soslayar que esta región es la mayor compradora de armas del mundo. La consideración de que el 75% de las ventas de armas proviene de Estados Unidos es un hecho incuestionable para la desfalleciente economía estadounidense, sobre todo si en un marco amplio se tiene en cuenta que esta región se ha transformado en el mayor mercado mundial de armas con compras, alcanzando los 134 mil millones de dólares desde 2010.

En este marco, sin embargo, no ha podido pasar por alto que el tema más relevante de la relación de Estados Unidos con la región es el del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) ante el cual debe asumir una posición en torno a hacer modificaciones al mismo. La administración Trump consideró que al haber suscrito el acuerdo, Obama capituló ante Teherán. El gobierno de Biden ha considerado que las acciones de su antecesor no consiguieron progreso alguno aislando a Estados Unidos tanto de sus socios como de los otros cofirmantes en el tema (Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania). En esa medida, la hoja de ruta trazada, en teoría, consistió en un retorno a la participación en el PAIC original para negociar otro plan de mayor alcance que otorgue seguridad a las futuras acciones geopolíticas que sean autorizadas a Irán. En la práctica, no ha habido avance alguno que mostrar.

En esta perspectiva, la administración Biden ha pensado en un imperioso cambio de postura respecto del que mantuvo el gobierno anterior. Con actitud tímida y pusilánime comenzó a acercarse a las negociaciones que los otros miembros del acuerdo retomaron con Irán en la ciudad de Viena. Aunque Estados Unidos no participó de forma directa, sus aliados europeos lo mantuvieron al tanto de los debates, toda vez que en sus manos está la llave que puede abrir las compuertas a la solución del problema y que se circunscribe a la exigencia iraní de eliminación de las sanciones estadounidenses.

Así, la administración Biden se ha propuesto marcar distancia respecto de las políticas establecidas por Trump. Sabiendo que navega en un mar de riesgos, el Departamento de Estado ha informado a sus socios europeos que es de la opinión que una negociación pasa por la aceptación de Irán de dar una prórroga a los compromisos originales en materia de su actividad nuclear, incluyendo un recorte al desarrollo de su programa misilístico, así como el cese del apoyo persa a Siria y a organizaciones de la resistencia en Líbano, Palestina e Irak. Debe hacerse notar que estos puntos no formaban parte de la propuesta inicial negociada por Obama.

No obstante, y para desazón del gobierno de Estados Unidos, en marzo, Irán firmó una “Asociación Estratégica Comprensiva” con China, mediante la que Beijing, además de generar mayor protagonismo en esa área del planeta, introduce elementos que vislumbran una política de mayor equilibrio en la región y en el mundo. Este colosal proyecto alcanza la cifra de 400 mil millones de dólares en la infraestructura energética de Irán en los próximos 25 años a cambio de seguridad en el abastecimiento permanente y un mejor precio para su petróleo, lo cual supuso un verdadero balde de agua fría para la política estadounidense en la región.

Aunque China tiene acuerdos de este tipo con Irak, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, el pacto con Irán debe verse en la perspectiva de mutuas ganancias: el país persa eleva sus vínculos con una potencia que ocupará el primer escalón a escala mundial en los próximos años porque, además de acrecentar su presencia en la región, establece un vínculo estratégico en materia energética con un país que tiene una ubicación relevante para el desarrollo del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda.

Esta decisión obliga a Estados Unidos a enfrentar un nuevo reto, que se alcanza en paralelo a las negociaciones de Viena, en las que China junto a Rusia juegan un papel relevante como impulsores de las mismas cuando se espera que el nuevo presidente iraní Ebrahim Raisi adopte una posición más radical respecto a las relaciones con Washington, dificultando cualquier decisión diplomática respecto del diferendo que no incorpore las demandas de Teherán. En esta medida, Estados Unidos se enfrenta a un camino espinoso si se propone imponer una agenda acorde sus intereses ― y los de Israel― que menosprecie la creciente influencia regional de Irán. En particular, el Estado sionista se ha opuesto de manera consistente al PAIC, haciendo pública incluso su decisión de realizar incursiones aéreas sin cooperación de Estados Unidos y los países vecinos árabes que deberían autorizar el sobrevuelo de los aviones sionistas sobre sus territorios para destruir las centrales nucleares iraníes. En este aspecto, Biden ―como Obama― ha sido muy timorato ante la necesidad de adoptar una posición clara al respecto, dejándose presionar sin cortapisas por la agresiva retórica sionista.

En torno a esta disyuntiva, resulta paradójico que, a pesar de no estar participando de forma directa, la administración Biden ha dicho que Washington intentará informar y consultar a Israel y a sus aliados árabes sobre los acuerdos que se vayan tomando en Viena, a fin de coordinar acciones y buscar consensos sobre la política a seguir en relación a Irán.

Washington debe evaluar con detenimiento las posibles repercusiones de asumir una posición radical con respecto a Irán, ya sea al aceptar las imposiciones de Tel Aviv que lleven a acciones ilegales al margen del derecho internacional y de la Carta de la ONU, sabiendo que ellas traerían similares y justificadas acciones de Irán, echando por tierra definitivamente el espacio que ha ganado la negociación y sembrando las condiciones para un conflicto de imprevisibles consecuencias que involucraría a buena parte de una región que ―no debe olvidarse― es la mayor productora de energía del planeta. En estas condiciones, a Estados Unidos solo le quedaría utilizar los medios trasnacionales de comunicación para transformar ―de manera falsa― a Irán en agresor o rechazar de plano tal acción, poniendo a Israel en evidencia en esa calidad, lo cual resulta impensable a la luz de la historia.

Otro tema de trascendental relevancia actual es el de la posición de Biden respecto de la propuesta de Trump de “Un Plan de Paz para la Prosperidad” y su apoyo a los asentamientos ilegales israelíes. El secretario de Estado Blinken anunció que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, hecho por Trump, no se va a alterar, pero aseveró que la única manera de asegurar su futuro como “Estado democrático y judío” sería otorgar a los palestinos un Estado propio al que tienen derecho conforme a las decisiones de Naciones Unidas. Sin embargo, reconoció que, aunque tal decisión era “justa”, al mismo tiempo era ilusorio suponer que dicha tesis podría ser una opción de corto plaza, lo cual paraliza en los hechos la resolución de este asunto.

La propuesta estadounidense elaborada durante la administración Obama de creación de un Estado palestino soberano en los límites existentes hasta el cese al fuego de la guerra de 1967, con Jerusalén como capital de los dos Estados y que logró el consenso de Occidente, pareciera ser el punto de negociación de Biden sobre esta espinosa cuestión, pero la misma choca contra el punto de vista sionista, poniendo a la Casa Blanca en un constante dilema entre la búsqueda real de una solución al problema y sostener una posición abiertamente contradictoria con quien es su principal aliado en la región y en el mundo.

El análisis no puede soslayar que todos estos eventos están en plena evolución como lo demuestra la situación en Afganistán. Aunque Biden se ha propuesto intentar reducir los conflictos existentes por la vía diplomática, política y económica, no parece tener fuerza política ni militar para imponer una solución definitiva. Por su parte, la estrategia de sanciones contra los que no acaten su mandato no parecen contribuir a obtener un desenlace positivo de largo plazo. Al contrario, las bases de apoyo de Estados Unidos en la región siguen mermando mientras que los hechos dan cuenta que estuvieron 20 años en Afganistán para destruir a los talibán y estos regresaron al poder. Al mismo tiempo invadieron Irak supuestamente para evitar el uso por parte de Saddam Hussein de armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, para al final tener que abandonar el país tras una decisión unánime del parlamento, teniendo que dejar en el poder un gobierno aliado de Irán, hecho opuesto a lo esperado, sumando un nuevo fracaso a una política implementada por 20 años por presidentes republicanos y demócratas que Biden parece no poder cambiar en lo sustancial.

En el contexto asiático, donde la integración económica, financiera y comercial se constituye en la más dinámica, efectiva y la que más crece en el planeta, difícilmente tendrá éxito la política estadounidense de aislar a China. Los países del sureste y del centro de Asia no van a arriesgar las trascendentes relaciones que han establecido con la mayor potencia regional, solo para dar felicidad a los inquilinos de la Casa Blanca. En este sentido, lo más probable es que ahora, liberado de la tutela de Estados Unidos que lo impedía, Afganistán se sume a sus vecinos estableciendo vínculos de primer orden con China, Rusia e Irán, lo cual advierte un gran contratiempo para Estados Unidos.

En el debate sobre los escenarios probables no se puede obviar que la huida estadounidense de Afganistán pudiera dar paso a un mayor protagonismo de sus agencias de inteligencia a fin de estimular a fuerzas terroristas que aún subsisten en el país, y que ya actuaron en el aeropuerto de Kabul, con el objetivo de que operen contra Irán, China y Rusia. Pero, vale reiterarlo, los talibán necesitan reconstruir el país y el apoyo económico de China es invaluable, sobre todo ahora que ―como ya es tradicional― Estados Unidos anunció la apropiación de las reservas de oro de Afganistán que están bajo su control. Habría que agregar que Occidente y las instituciones financieras bajo su égida ya informaron de la cancelación de todo tipo de ayuda para el país centroasiático.

Estados Unidos tampoco podrá esquivar que los hechos en Afganistán generarán un gran debate en Europa respecto de sus relaciones con su socio norteamericano. Su decisión de actuar como “furgón de cola” de la política guerrerista de Estados Unidos en el mundo los ha llevado a la vergüenza y al ridículo. Podría ser este hecho el detonante de una crisis de identidad en torno a la necesidad de tener política propia en materia internacional y de seguridad.

Nadie lo ha dicho más claro y contundente que las autoridades alemanas. Sin paliativos, la canciller Angela Merkel reconoció su propio fracaso, al mismo tiempo que sin sufrir bochorno alguno dio cuenta de la subordinación de Alemania y Europa a Estados Unidos al afirmar que: “Siempre dijimos que nos quedaríamos si los estadounidenses se quedaban” y puntualizó que la decisión de abandonar Afganistán fue “esencialmente tomada por Estados Unidos” considerando que se debió a “razones de política interna”. Muy tarde descubrió Merkel que “las fuerzas armadas afganas no estaban atadas al pueblo [y que] no funcionó como pensábamos”. Sabiendo que abandona el cargo y se retira de la política no tuvo contratiempos para afirmar que la intervención internacional, más allá de las operaciones antiterroristas, ha sido “un esfuerzo sin éxito”.

Su ministro de relaciones exteriores Heiko Maas fue incluso más preciso, al asegurar que “el gobierno federal, los servicios de inteligencia y la comunidad internacional habíamos juzgado mal la situación en Afganistán”. Por supuesto, cuando habla de comunidad internacional se refiere a la OTAN y sus aliados. Sin mucho sentido del momento, afirmó con amargura que “sin las fuerzas estadounidenses y sin un compromiso más amplio de la OTAN, el despliegue del ejército alemán no tenía mucho sentido”.

Mucho más vergonzoso ha sido el papel jugado por los que solo acuden al llamado para ganar indulgencias del hegemón. En este sentido, el caso de España es patético. En una editorial del diario El País de Madrid del pasado lunes 17 de agosto se expone una queja al referir que los hechos no habían ocurrido como se habían previsto y que le corresponde a Estados Unidos “explicar qué y por qué”, para terminar gimoteando sin sonrojo porque el desastre que ha sobrevenido en Kabul no solo ha puesto en peligro a los soldados estadounidenses: “España tiene que improvisar en horas una repatriación de medio millar de personas”. Es decir, Estados Unidos ni siquiera le avisó a sus socios que se marcharían y los dejaron a su libre albedrío después de ser usados como carne de cañón durante 20 años.

Estas manifestaciones que se han ido incrementando con el paso de los días dan cuenta de una “rebelión en la granja” de la OTAN que Estados Unidos deberá enfrentar a la brevedad si pretende seguir consolidando una alianza anti rusa y anti china que le proporciones los instrumentos necesarios para seguir manteniendo su hegemonía.

En el plano interno de Estados Unidos, la popularidad de Biden ha llegado al punto más bajo desde el inicio de su mandato, cayendo a menos del 50%. Aunque debe decirse que se vio obligado a hacer lo que sus antecesores no tuvieron el valor político de asumir, es claro que su política está ausente de visión estratégica, lo cual augura un avance más rápido de la decadencia imperial. Su economía no mejora y la decisión de abandonar Afganistán ―encaminada a eliminar un gasto innecesario en su presupuesto― es solo un paño tibio para tratar de curar la gangrena política, económica, militar y moral que aqueja al imperio ante la que Biden no aparece mostrar la fuerza política ni moral suficiente para enrumbar en una perspectiva positiva. Sus primeros seis meses de mandato aportan suficiente evidencia para asegurarlo.